仙台支店の概要

仙台支店外観

日本銀行はわが国唯一の中央銀行です。日本銀行は、日本銀行法によりそのあり方が定められている認可法人であり、政府機関や株式会社ではありません。

日本銀行法では、日本銀行の目的を、「我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと」および「銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資すること」と規定しています。

また、日本銀行が通貨及び金融の調節を行うに当たっての理念として、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」を掲げています。

日本銀行仙台支店は、1941年(昭和16年)10月に18番目の支店として開設されました。上記目的を達成するため、現在は営業課・発券課・業務課・文書課の4課構成で、約90名の職員が日々業務を行っています。

なお、仙台支店は宮城県・岩手県・山形県を業務区域としており、1945年(昭和20年)8月には、盛岡市と山形市に事務所を設置しました。両事務所は、寄託銀行券の受払いや金融広報活動のほか、各種連絡窓口としての役割を担っています。

日本銀行の概要について、詳しくは「![]() 日本銀行の概要」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

日本銀行の概要」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

役割・業務内容

営業課

金融・産業調査

東北地区における金融経済情勢を的確に把握するため、企業、金融機関などへのヒアリングや各種データに基づいて調査・分析を行っています。

企業への聞き取り調査

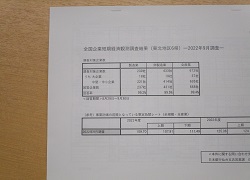

東北短観

調査・分析の結果については、「経済の動き」(毎月<8月を除く>)、「全国企業短期経済観測調査結果(東北地区6県)」(四半期ごと)、「特別調査」(随時)として取りまとめ、記者会見などを通じて公表しています。

記者会見の様子

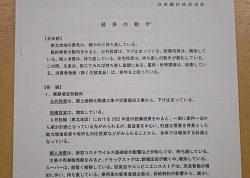

経済の動き(景気判断)

取引先金融機関の情報収集・考査・災害対策

宮城県・岩手県・山形県内の取引先金融機関の経営状況を把握するため、日々密接に連絡を取り合い、健全性確保に向けた意見交換を行っているほか、「考査」という立入調査も行っています。

なお、災害発生に備え、日頃から各種訓練を実施しているほか、各県や東北財務局などと緊密に連絡をとり、災害時の緊急対応(金融上の措置)を図ることが出来るよう、体制を整えています。

広報活動

日本銀行の役割や業務内容を知っていただき、より身近に感じていただけるよう、支店長による講演や支店見学、ホームページの運営・管理などの広報活動を行っています。

また、宮城県金融広報委員会の一員として、中立・公正な立場から、暮らしに身近な金融経済情報の提供・学習支援活動も行っています。

広報ルーム

銀行券の偽造防止技術確認体験

発券課

お金の供給

日本銀行は、わが国で唯一の「発券銀行」として、日本銀行券(お札)を発行しています。また、政府が発行する貨幣(硬貨)も日本銀行の窓口を通じて世の中に供給されています。

お札は、独立行政法人国立印刷局でつくられ、まず日本銀行の金庫へ運びこまれます。そのあと、お札は日本銀行の窓口から、金融機関を通じて世の中に送り出されます。世の中に送り出されたお札は、個人・企業などによりさまざまな目的に利用されたあと、再び金融機関を通じて日本銀行に戻ってきます。

銀行券の一生について、詳しくは「![]() 銀行券の一生」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

銀行券の一生」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

支払う銀行券を搬送している様子

貨幣はこのような大袋単位で取引します

日本銀行本店の金庫の様子

お金の鑑査

日本銀行では、市中を流通して戻ってきたお札について、汚れや傷みのひどいものはないか、偽札が混入していないかなど、1枚ずつ確認し、再び使用できるものとできないものに選別します。この作業を「鑑査(かんさ)」といいます。昔はすべて職員の手作業で行っていましたが、現在は主に「銀行券自動鑑査機」という機械で行っています。

「銀行券自動鑑査機」が選別した綺麗なお札は、再び日本銀行の窓口から支払って皆さまにお使いいただいておりますが、汚れや傷みがひどいと判断したお札は、シュレッダーで細かく裁断します。なお、裁断されたお札は、日本銀行仙台支店の場合、全量リサイクルされています。

銀行券自動鑑査機

裁断された銀行券(千円券)

損傷したお金の引換

日本銀行の窓口では、破れたり焼けたりしたお札や、曲がったりすり減ったりした硬貨など、傷んでしまったお金を、一定の基準に従って新しいお金と引換えています(手数料は無料です)。

引換えを希望される際には、引換枚数がお札と硬貨合わせて20枚以下の場合は、インターネット予約「![]() 引換受付サイト」(外部サイトへのリンク)にて、21枚以上の場合は電話(発券課:022-214-3139)での事前予約をお願いします。

引換受付サイト」(外部サイトへのリンク)にて、21枚以上の場合は電話(発券課:022-214-3139)での事前予約をお願いします。

なお、引換えは、市中金融機関(銀行や信用金庫等)において、取り次いでいただくことも可能ですので、遠方等でご来店が難しい場合は、お近くの金融機関に一度ご相談ください。

日本銀行が行う損傷現金の引換えについて、詳しくは「![]() 日本銀行が行う損傷現金の引換えについて」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

日本銀行が行う損傷現金の引換えについて」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

焼けたお札

焼けた硬貨

業務課

「銀行の銀行」としての機能

銀行の銀行として、銀行、信用金庫など民間の金融機関との間で「当座預金取引」を行っています。民間の金融機関では、この当座預金を、他の金融機関と取引を行う場合の決済手段や、個人や企業に支払う現金通貨(お金)の支払準備などに活用しています。このうち、金融機関同士の資金決済は、日本銀行に預け入れている当座預金の間で、帳簿上、資金をやり取りする形で行われています。

日銀当座預金取引について、詳しくは「![]() 日銀当座預金取引・当座貸越取引」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

日銀当座預金取引・当座貸越取引」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

日本銀行では、民間の金融機関と日本銀行との間を「日本銀行金融ネットワークシステム(略称:日銀ネット)」で結び、こうした当座預金の受払いに伴う資金決済を迅速かつ円滑に処理しています。

日銀ネットについて、詳しくは「![]() 日銀ネットの運営」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

日銀ネットの運営」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

日銀ネットを操作している様子

「政府の銀行」としての機能

政府の銀行として、国税、社会保険料および交通反則金など国に納める資金(歳入金等)や、公共事業、年金など国が支払う資金(歳出金)の出納事務を行っています(こうした国に関係する資金を総称して「国庫金」と呼んでいます)。

政府小切手持込の様子

皆さまが納めた歳入金等は、納付書類に記載された文字や数字を読取る機械(「歳入金等OCR処理システム」と呼んでいます。本店ほか6支店で処理)を利用して、正確、迅速に整理・集計し、各官庁に報告しています。また、国が皆さまに支払う歳出金については、日本銀行を経由してほとんどが受取人の預金口座への振込みという形で支払われます。

東北6県の銀行・信用金庫などで受入れた税金や社会保険料などの書類が郵便等で届きます

機械処理前の書類

書類を機械で読み取ります

読取りデータがシステムに転送され、機械で読み取れない部分を人手で修正します

日本銀行では、こうした国庫金の受払いを円滑に行えるよう民間の金融機関との間で「代理店契約」を結び、日本銀行が行う国庫金の出納事務の一部を委託しています。これにより、皆さまが歳入金等を納める場合には、代理店契約を結んでいる最寄りの民間の金融機関をご利用いただけます。

代理店・歳入代理店等について、詳しくは「![]() 国庫金・国債の窓口」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

国庫金・国債の窓口」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

また、国民の皆さまの利便性向上や事務効率化のため、国庫金事務のデジタル化を推進し、関係機関と協力しキャッシュレス納付の普及に取り組んでいます。

国庫金事務のデジタル化について、詳しくは「![]() 国庫金事務のデジタル化」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

国庫金事務のデジタル化」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

主な国庫金のキャッシュレス納付手段とその利用方法について、詳しくは「![]() 主な国庫金のキャッシュレス納付手段と利用方法」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

主な国庫金のキャッシュレス納付手段と利用方法」(日本銀行本店ホームページへのリンク)をご覧ください。

この他にも、国債の元金や利子の支払い、国が所有または保管する有価証券の受払いや保管事務なども行っています。

文書課

一般企業の「総務部」にあたる部署で、営業課、発券課、業務課の業務がスムーズに遂行できるようにサポートする役割を担っています。具体的には、支店建物・設備や舎宅の維持管理、物品の購入、各種経費の支払い、支店の警備、福利厚生などの内部管理が主な業務です。

また、災害等が発生した際にも業務継続できる体制の整備、災害等が実際に発生した場合を想定した各種訓練等の企画・立案を行っています。

営業所の大規模修繕の様子

自衛消防隊による放水訓練の様子