令和発行紙幣の紹介~3人の偉人と青森との繋がり~

令和6年7月3日に発行された紙幣の肖像に、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎が選ばれました。

こちらの偉人と青森との繋がりについて、以下にご紹介します。紹介内容は、支店見学や出前講座でお話しすることもできます。ご興味をお持ちの方はお申込みの際にご連絡ください。

※令和発行紙幣について、詳しくは、![]() 新しい日本銀行券(日本銀行本店ホームページへリンク)をご覧ください。

新しい日本銀行券(日本銀行本店ホームページへリンク)をご覧ください。

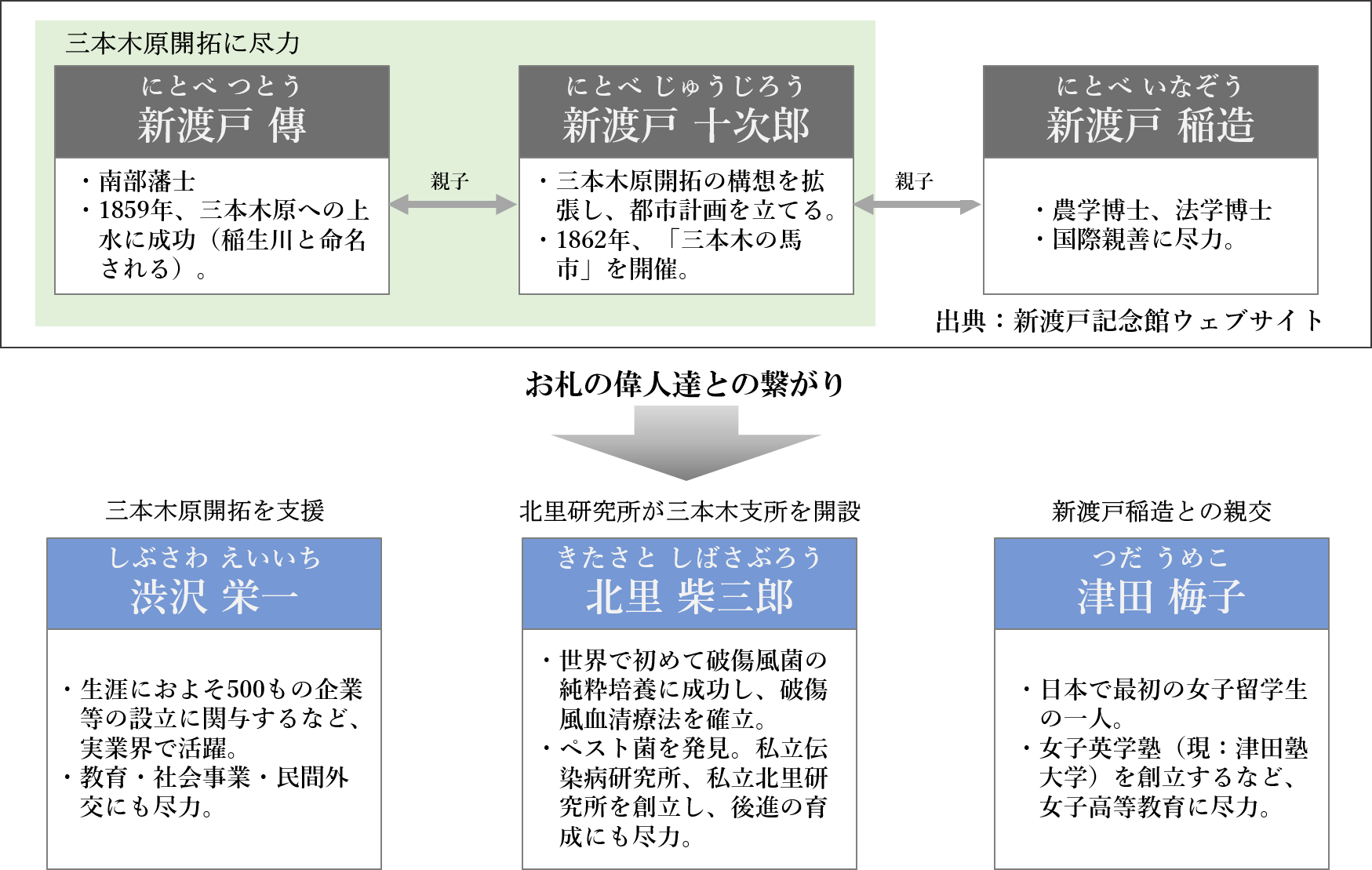

三本木原(現:青森県十和田市)開拓から始まる3人の偉人と青森との繋がり

参考文献

渋沢栄一(1840~1931)

- 新渡戸傳の開墾事業を引き継ぐ民間会社の設立

- 明治17(1884)年、新渡戸傳が開始した三本木原の開墾を継続するため、三本木共立開墾会社(以下、開墾会社)が設立されました。出資者を募り、開墾に成功すると株券に応じて開墾地が与えられる計画でしたが、設立当初は、出資者が集まらず、経営難となっていました。

- 開墾会社を助けた渋沢栄一

- 明治21(1888)年、渋沢は自身が経営している銀行が開墾会社と取引があった関係から、開墾会社の株券を引き受けることで経営を助けます。これを契機として、その後も株式の増資や必要な助言を行いました。

- 開墾会社は事業を進め、稲生川の水路を太平洋まで延伸させるなどの成果を上げていきます。

- 渋沢農場の開設

- 明治23(1890)年、渋沢は開墾会社の株券によって割り当てられた土地を利用して「渋沢農場」を開設しました。農場の敷地は広大で、大正13(1924)年の時点で、現在の十和田市、六戸町、おいらせ町に広がり、その面積は、1,700ヘクタールに及びました。農場は昭和27(1952)年まで存続し、地域農業の近代化や農家の生活向上のモデルとなりました。

出典:広報とわだ2024年(令和6年)7月号

津田梅子(1864~1929)

新渡戸稲造は幕末に盛岡の武士の家庭に生まれ、上京したのち札幌農学校(現北海道大学)を終え、再び上京して東京大学からアメリカに留学するが、その時代、津田梅子の存在を知る。

明治24年(1891)1月、アメリカでメリー・P・エルキントン(フィラデルフィア出身)と結婚後、札幌農学校教授になったが、働きすぎて神経衰弱となりアメリカで休養中の明治33年(1900)1月、フィラデルフィアで英文『武士道』を出版する。

同じ年の9月、梅子も東京麹町に女子英学塾(現津田塾大学)を創立するのは奇妙な一致だが、新渡戸の『武士道』と女子英学塾の創立の2つに、共通の友人アナ・C・ハーツホン(フィラデルフィア出身)が関わったことも忘れられない。

新渡戸はその翌年から、積極的に梅子に協力していく。英学塾での講演や訓示での協力は勿論のこと、梅子が体調を崩してからは授業も受け持ち、ついには自ら「塾の伯父」と称するほどになっていく。梅子が昭和4年(1929)夏に亡くなった時には、30分にもおよぶ弔辞を読んで、亡き友を追悼したほどだった。

北里柴三郎(1853~1931)

1947年に北里研究所が、破傷風免疫血清の製造のための馬体免疫部門として北里研究所三本木支所を、三本木町の旧陸軍軍馬補充部跡地(現在の北園小学校付近)に開設しました。

1966年に、北里大学の中で3番目の学部として、畜産学部(現在の獣医学部)が設置されました。

出典:十和田市新紙幣発行記念事業ポスター