業務紹介

青森支店では、総務課・発券課・業務課の3つの課により、日本銀行の業務に取り組んでいます。

総務課の仕事

調査活動(産業調査、金融調査)

「物価の安定」を点検するために、多様な業種の企業を訪問し、生産・販売の動向や設備投資計画、価格動向について調査を行うほか、様々な統計データの分析を行っています。

また、「金融システムの安定」を点検するために、金融機関と日頃から緊密に連絡を取り合い、預金・貸出の動向や経営の健全性、リスク管理体制に関するモニタリングを実施し、金融システムの参加者である金融機関の経営実態の把握に努めています。

これらの業務を通じて集められた情報や分析結果は本店に集約され、金融政策や金融システムに関わる政策の企画・立案に活用されています。また、各種調査結果を地域の皆さんにも役立ててもらえるよう、「青森県金融経済概況」や「県内企業短期経済観測調査」(通称「短観」)、「特別調査」等に取り纏めて、記者会見などを通じて情報発信しています。

広報活動

日本銀行の役割や業務、金融政策や県内経済状況について、皆さんに幅広く知っていただくために、「店内見学」や「出前講座」などの広報活動を実施しています。また、「青森県金融広報委員会」(事務局:青森県庁)として、金融リテラシー向上を企図した金融経済教育の推進に努めています。

災害対策

日本銀行は「災害対策基本法」に基づき、災害発生時には所管事務にかかる応急措置をとることが求められています。そのため、災害発生時には東北財務局青森財務事務所と連名で、被災地の関係金融機関等に対し「預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること」などの金融上の特別措置を要請することがあります。こうした対応を可能とするため、災害等が発生した際にも業務を継続できる体制の整備、災害等が実際に発生した場合を想定した各種訓練等の企画・立案を行っています。

支店の内部管理

一般企業の「総務部」「人事部」「経営企画室」にあたる部署で、支店全体の「内部管理事務」に関する仕事を通じて、総務課、発券課、業務課が行う業務を円滑に遂行していくためのサポート役の機能を担っています。具体的には、建物・設備の維持管理や営業所の警備、経費の予算管理や支払い、物品の購入と管理、支店職員の勤務管理、福利厚生に関する事務、職員採用に関する事務など、「ヒト・モノ・カネ」に関する事務を幅広く行っています。

発券課の仕事

「発券銀行」としての役割

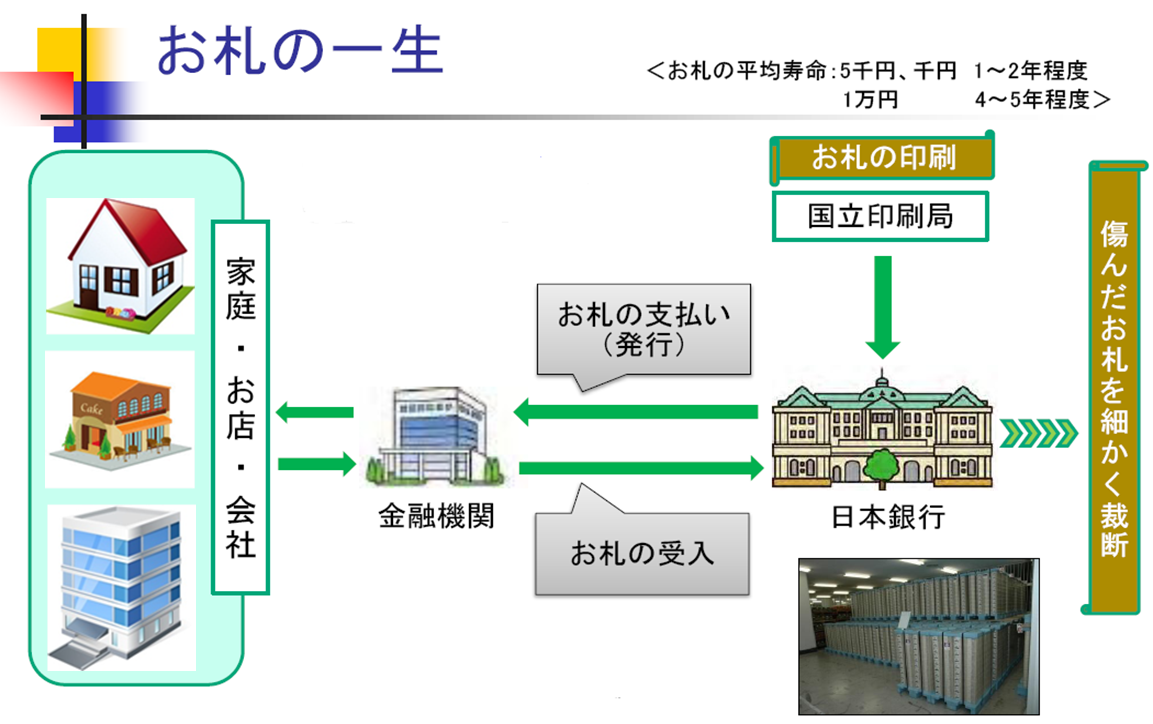

日本銀行は、わが国唯一の「発券銀行」としてお札(日本銀行券)を発行しています。皆さんが使っているお金(お札や硬貨)は、民間の金融機関から引き出されていますが、民間の金融機関は日本銀行からお金を引き出しています。また、皆さんが使ったお金は、民間の金融機関を通じて、再び日本銀行に戻ってきます。

このように、日本銀行はお札の発行から使えなくなったお札を廃棄するまでの「お札の一生」を管理しています。

日本銀行に戻ってきたお札の鑑査

日本銀行では、民間の金融機関を通じて受け入れたお金を、皆さんがいつでも安心して使えるよう、偽造券・偽造貨が混じっていないか、傷みがひどいものはないかなどをチェックしています。この作業を「鑑査」といいます。因みに、きれいなお札は再び市中に流通し、汚れや傷んだお金は機械で細かく裁断したあと処分します。

傷んだお金の引換え

日本銀行では、焼けたり、破れたり、汚れたお札や、摩耗・変形した硬貨を一定の基準により新しいお金と交換しています。また、現在発行されていないお金(例えば肖像画が聖徳太子の一万円札など)については、損傷していなくても交換を行っています。交換を希望の方は、損傷したお金の取り扱いについてをご覧のうえ、事前にご予約をお願いいたします(手数料無料)。

業務課の仕事

「銀行の銀行」としての機能

皆さんが金融機関に預金口座を持っているのと同じように、金融機関は日本銀行に預金口座(以下では、「当座預金口座」といいます。)を持っています。この当座預金口座を通して、金融機関はお互いに資金の貸し借りを行ったり、日本銀行と金融機関との間で行う国債の売買などを行っています。また、皆さんが自分の開設している金融機関の預金口座から別の金融機関の他の口座に送金を依頼する場合にも、金融機関同士の資金決済はこの当座預金口座で行われます。

こうした金融機関同士の資金決済は、日本銀行と金融機関をオンラインで結ぶ「日本銀行金融ネットワークシステム(通称:日銀ネット)」を利用しています。日本銀行はこの決済システムにより、これらの取引を管理しています。

「政府の銀行」としての機能

日本銀行には国の預金口座(政府預金口座)が設けられており、この預金口座を通して、国の様々なお金(国庫金)の受払を行っています。

具体的には、皆さんが国に納める税金や社会保険料、交通反則金などを受入れたり、年金や公共事業などの支払いを行っています。また、国債の発行・償還に関する事務や元金・利子の支払いなども行っています。

さらに、国民の利便性を図るため、日本銀行では民間の金融機関と契約して、国庫金の取り扱いや国債に関する一部の事務を委任しています。事務を委任した店舗を代理店といい、その取り扱いの範囲の内容に応じて、国庫金の受払事務を取り扱う日本銀行代理店、国庫金(歳入金・国税)の受入のみを取り扱う日本銀行歳入代理店、国債の元利金の支払事務等を取り扱う日本銀行国債代理店等と区別しています。

なお、近年では、国民の皆さんの利便性向上や事務効率化のため、国庫金事務のデジタル化を推進し、関係機関と協力しながらキャッシュレス納付の普及に取り組んでいます。国庫金事務のデジタル化について、詳しくは、![]() 国庫金事務のデジタル化(日本銀行本店ホームページへリンク)をご覧ください。

国庫金事務のデジタル化(日本銀行本店ホームページへリンク)をご覧ください。