発券課

現金受払

発券課窓口

ここは、発券課の窓口です。この窓口では、「発券銀行」として、日本銀行広島支店と取引のある金融機関とお金の受払を行っているほか、「政府の銀行」として、国の税金・社会保険料・交通反則金等の受入や、取引のある官庁と保管金・供託金等の国のお金(国庫金)の受払も行っています。

現金支払風景

現金受入風景

貨幣引取風景

当店の窓口では、毎日たくさんのお金を受払しています。金庫に入っていたお札は、この窓口から当店と取引のある金融機関を通じて世の中へ出回り、色々な人の手にわたった後、また、この窓口にもどってきます。

お札の流れについてくわしく知りたい場合は、銀行券の一生(本店HP)をご覧ください。

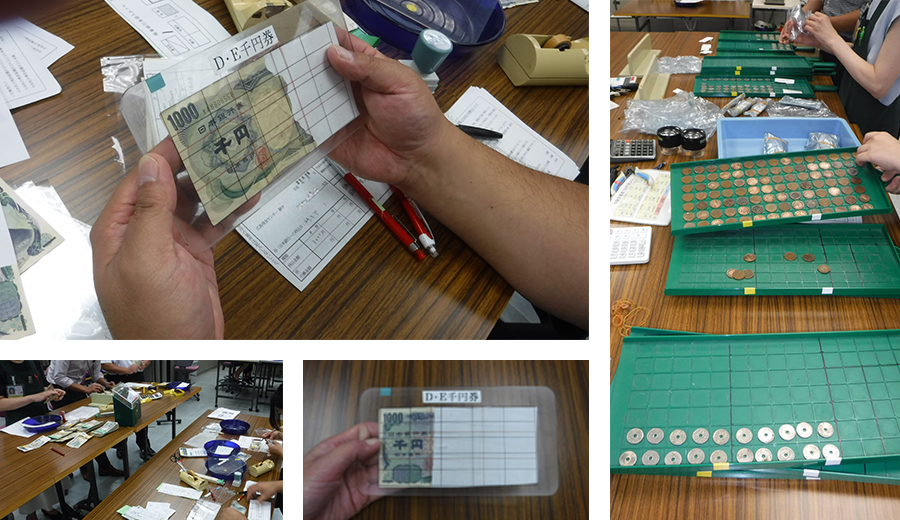

引換事務

破れたり焼けたりしたお札や、汚れたり傷んでしまった硬貨のほか、使用するのに不便な昔のお金について、法令に定める基準に基づき、新しいお金への『引換(ひきかえ)』を行っています。

お札が破れたり焼けたりしても、一定以上の面積が残っていれば、全額または半額として、新しいお札に引換えることができます。

また、硬貨については、お札とは異なり、模様の認識ができること、かつ量目によって引換基準が定められています。 損傷現金の引換について、くわしく知りたい場合は「日本銀行が行う損傷現金の引換えについて」(本店HP)をご覧ください。

損傷したお金をお持ち込みになる場合には、事前にご相談ください。

引換風景

鑑査

ここは鑑査室です。日本銀行では、もどってきたお札について、みなさんが安心して、きれいな状態で利用することができるように、枚数を確かめるとともに、にせ札が混ざっていないか、傷んでいないか等を、専用の機械を使って1枚ずつチェックしていきます。この事務を『鑑査(かんさ)』といいます。

当店では、一日に約100万枚を鑑査しています。きれいなお札は再び、当店と取引のある金融機関を通じて、世の中へ出回っていきます。

自動鑑査機

裁断片(1億円分の裁断片パック)

傷んで使えないお札は、細かく裁断したのち、大部分は焼却処分となりますが、

一部は固形燃料や建材などにリサイクルされます。

お札の寿命

お札の平均寿命は、一万円券で4~5年程度、五千円券・千円券は使用頻度が高く傷みやすいため

1~2年程度となっています。

金庫内の様子

ここは金庫です。ここには、独立行政法人国立印刷局でつくられた新しいお札(新券)のほか、世の中を流通してもどってきたお札や、これを鑑査して再び世の中に出回るお札が保管されています。このほか、独立行政法人造幣局でつくられた貨幣も保管されています。

銀行券 (画像:本店)

十束封(パック)

お札を1000枚でまとめて帯をかけたものを『束(そく)』と呼び、10束分をパックしたものを『十束封(じゅっそくふう)』と呼んでいます。例えば、一万円券の十束封(1億円)の場合、大きさは横38cm、縦32cm、高さ約10cm、重さは約10kgあります。

『偽造券』について

年末・年始に神社、寺院(付近の露店等を含む)において多数の偽造券が発見されるなど、依然として通貨偽造・同行使事件が発生しています。

最近の特徴としては、①少額の買い物で多額の釣銭の交付を受ける目的で行使される場合が多い、②現金の授受時に十分な注意を払うことができないような多忙な商店や暗がりでの現金の授受が行われるタクシーの車内や比較的少額な買い物をしても不自然でないコンビニエンスストア、たばこ屋等の商店における行使が目立つ、③透かしがないものや赤っぽい、青っぽい色合いのものなど、本物と比較すると偽造と分かるものが多いといったことがあげられます。(警察庁HPより)

にせ札を作ったり、にせ札と知りながらそれを使用した場合は法律で重く罰せられます。 また、本物のお札の額面を書き換えたり、切ったりして変造することも、同様に法律で重く罰せられます。

参考通貨偽造・変造罪<刑法第148条:第1項>

無期又は3年以上の懲役

参考偽造通貨・変造通貨の行使罪<刑法第148条:第2項>

無期又は3年以上の懲役

お願い

不審なお金を見つけたときには、ただちにお近くの警察署、または日本銀行までお知らせください。