支店の沿革

支店の沿革

松本支店は1914年(大正3年)7月1日、日本銀行10番目の支店として松本市本町3丁目(現在の松本郵便局の場所)に開設されました。その後、1945年(昭和20年)7月には県北部の金融機関に対する現金手当の利便性向上(松本市まで足を運ぶ不便の解消)などを目的に長野市内の八十二銀行本店内に長野駐在員事務所(翌年に長野事務所と改称)を設置しました。また、当初の松本支店は木造モルタルづくりで、老朽化が進んだことから、1958年(昭和33年)に丸の内3丁目に移転新築し、現在に至っています。

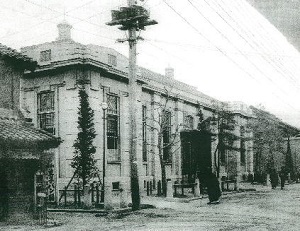

- 開設当初の松本支店の写真

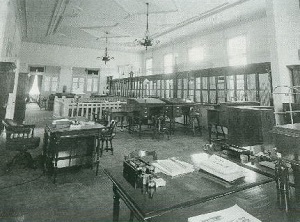

- 旧店舗の様子の写真

支店設置場所の選定に当っては長野市も候補に挙がりましたが、以下の理由から松本市に決定した経緯があります。

因みに、日本銀行には32の支店がありますが、その中で道府県庁所在地以外にある支店は、松本支店のほか釧路支店(北海道)、函館支店(同)、下関支店(山口県)、北九州支店(福岡県)があります。

長野県の中で松本市に支店を設置した主な理由

- 製糸業の集積地であったこと

明治から昭和の初期にかけて生糸・絹製品は日本の外貨獲得のための最大の商品であり、製糸業は重要な産業でした。当時、日本銀行では、製糸業に対し金融機関を通じて積極的な資金援助を行っていましたので、製糸業の集積地であった岡谷・諏訪地域に近い松本市が選定されました。

- 支店開設当初は、長野県だけでなく山梨県も管轄していたこと

松本市は、長野市と甲府市の中間に位置し、かつ関東・関西とのアクセスも良好でしたので、支店開設当時は長野・山梨両県を管轄するのに最適と判断されました。なお、現在では、山梨県は甲府支店(1945年開設)が管轄しています。