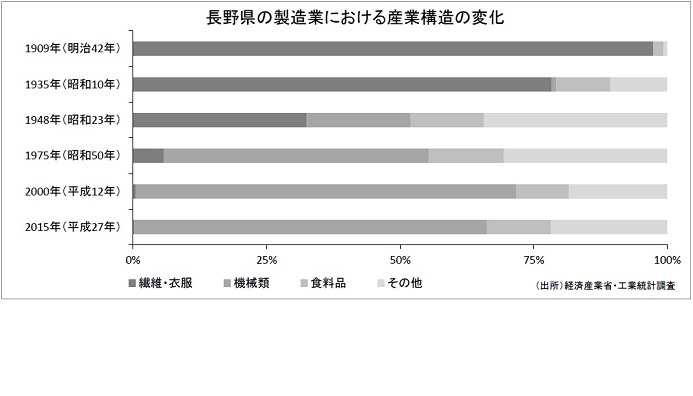

長野県産業の特徴

戦前~戦中

戦前~戦中長野県は戦前、製糸王国として知られ、最盛期には工場数が800余を数え、わが国生糸生産量の約3割、また県下工業生産額の約8割を占めるほどの隆盛を示した。

その後、第2次大戦に至り、製糸業は生糸輸出の途絶から急速に衰退をみたが、この間、航空機部品、光学機器、通信機、バルブ等の工場約400社が相次いで疎開してきた。

このような工場疎開の盛行は、

(1)京浜・中京地区に比較的近いこと、

(2)製糸工場跡がそのまま利用できたこと、

(3)製糸女工を中心に良質な労働力が豊富であったこと

などが背景となっている。

戦後

戦後戦後、疎開工場の大部分は引揚げないし解散したが、これら工場の残した技術が地元に根づいたうえ、元来の立地条件の良さ(1.良質・廉価な労働力、2.豊かな水資源、3.乾燥した空気)が認識され、諏訪・岡谷地区を中心にカメラ、腕時計、オルゴール等の精密機械工業が発達したほか、県内各地に電気・一般・輸送用機械関連の企業が定着した。

近年

近年その後もこれら機械工業は順調に発展していったが、昭和30年代~40年代前半の重化学工業全盛の時代には余り注目を浴びなかった。

しかし、昭和40年代後半の第一次石油危機以降、「重厚長大型産業」に代わり、「軽薄短小型産業」が全国的に急成長を示す過程で、長野県の電気・精密機械工業も技術革新の波に乗って飛躍的な発展を遂げ、機械工業先進県として注目を集めるようになった。

とりわけ、時計、カメラ等の精密加工技術、電子技術を融合・発展させた分野、すなわちプリンター、パソコン等の情報機器分野への進出が活発化した。

しかしながら、その後の円高の進展および東南アジア諸国の技術水準の向上を背景に、加工組立型の精密機械や電気機械を中心として、海外へ生産拠点を移す動きが活発化しており、県内の製造業は一段と技術・知識集約型へのシフトが進みつつある。