支店長のページ

【対談 第1回】建築家 安藤忠雄 ×

大阪支店長 櫛田誠希

日時:2013.11.20

場所:日本銀行大阪支店旧館記念室(旧貴賓室)

ここ大阪から世界に向けて情報発信を続ける「闘う建築家」安藤忠雄さんに、大阪の街の魅力や関西経済の活性化に向けた課題についてお伺いしました。

大阪の街は美しい。

もっと街を歩き、誇りを持ってほしい。

支店長

私は、今年の3月に大阪に赴任してきたのですが、大阪はきれいな街だなぁというのが、最初の強い印象でした。特に、「水都」というだけあって、川と調和した中之島公園の整備された状況が非常に印象的でした。こうした水辺の街づくりは、水害などの自然災害との闘いという部分もあると思いますが、中之島を中心に、川と共存・調和した美しい街並みになっていることに感銘を受けました。

先生は、大阪のご出身で現在も大阪に事務所を構えられ、大阪に対する「思い」が人一倍おありになると思いますし、実際、これまでも大阪の街づくりに関する提言を数多くされています。まずは、大阪の街づくりに関するこれまでの取り組みから、お伺いしたいと思います。

「水都大阪の街並みは美しい」

「誇りがあれば

心を一つにできますから」

安藤氏

私は大阪生まれの大阪育ちで、小学生の頃に銀橋や中央公会堂を見たり、御堂筋を歩いたりして壮大な都市景観に圧倒され、大阪という街に誇りを持ちました。また、「八百八橋」の多くは、江戸時代に民間人が自腹を切って架けたものですが、中之島、大川、土佐堀川、堂島川の辺りを歩きながら、こうした歴史に思いを馳せると、大阪の底力を、今でも感じることができます。岩本栄之助が個人の寄付によって中央公会堂の建設に貢献したり、東京大学を卒業した後、首都への対抗意識からあえて関西を拠点として活躍した建築家武田五一が銀橋を設計したりと、民間人が公共心を持って街づくりに貢献してきたという歴史も誇らしい。こうした大阪の歴史を知れば、大阪の子どもたちも、大阪の街に誇りを持てると思います。誇りがあれば、心を一つにできます。

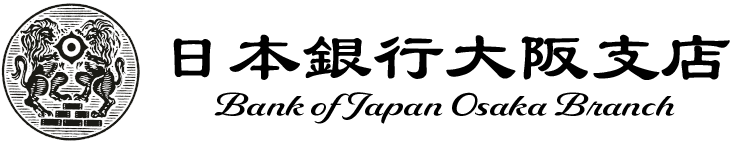

大阪の街には、建築家辰野金吾による日本銀行大阪支店をはじめ、中央公会堂やライオン橋といった歴史的建造物も多く、しかも、その多くは歩いて行くことができるエリアに集積していますので、人々が楽しく歩き回ることができるような街づくりができれば、大阪はもっと魅力ある街になると思っています。銀橋から歩き始めて、「桜の通り抜け」を抜けて、中央公会堂を見つつ、ここ(日本銀行大阪支店)まで来て、御堂筋を北上して「うめきた」まで行く。「大阪マルビル」や「うめきた広場」を通って、「希望の壁」までつながるわけです。

安藤忠雄

1941年大阪生まれ。建築家。

独学で建築を学び、69年安藤忠雄建築研究所を設立。

79年「住吉の長屋」で日本建築学会賞。

様々なプロジェクトを手掛けるなかで、大阪の街の魅力を伝え、人々が誇りと元気を取り戻せる街づくりを提言している。

支店長

「希望の壁」にせよ「桜の通り抜け」にせよ、先生の方から「こういう風にやりませんか」と提案をされて?

安藤氏

そうです。大阪は、これまで民の力でやってきたわけだから、「民間の人たちが力を結集してやっていきましょう」と呼びかけています。「大阪マルビル」も「希望の壁」も、私から企業に提案したところ、「面白い」と言ってもらえまして。但し、両方とも「設計料は無しで」と言われました(笑)。さすがに大阪の人は、お金に対して厳しく、合理的です(笑)。

「桜の通り抜け」は、1口1万円の個人からの募金でいこうと決めました。大阪の人は、募金といっても何らかの見返りを求めますので(笑)、募金してくれた人の名前を銘板に刻むことにしました。そうしたところ、半年で1万7000人くらい来ましたよ。2005年の正月に当時の小泉首相に第一回の記念植樹をして貰うなどしながら募金活動を続けて、最終的には約5万2000人の募金が集まりました。約5億2000万円です。

希望の壁

大阪の未来=希望を象徴した壁(大阪スカイビル東側)

進化する大阪マルビル、壁面の緑化計画イメージ

うめきた再開発プロジェクト

6列の銀杏並木

水都大阪にふさわしい水の演出

支店長

なるほど。今後の大阪の街づくりということで言えば、「うめきた」の2期工事がこれからの課題だと思うのですが。

安藤氏

「うめきた」の2期工事においては、もちろん建物も必要でしょうが、地下のある立体公園形式で緑化されると、あの辺りの風景が劇的に変わります。個人的には、中之島界隈の風景は日本で最も美しいと思っていますので、「うめきた」の緑化がそれに加われば、大阪の美しい街並みは、今以上に強力な観光資源になると思います。既に多くの観光客が、特にアジアから来てくれていますので、京都や神戸、奈良とも手を組みながら、関西の街の美しさをもっとアピールできればと思います。

経済を支えるのは人。

かつてのような公共心をもち、もっと元気に。

支店長

美しい街づくりが進んでいる一方で、経済活動の面では、大阪は地盤沈下が進んでいると言われることがあります。当地の経済界の方々とお話をしていても、その点について問題意識をお持ちの方もいらっしゃるように思います。

個々の企業が経済的な意味での効率性を追求した結果、拠点を東京に移していくといったことが生じているのかもしれませんが、例えば、東日本大震災のような大規模災害を想定する場合、経済拠点が一極に集中していると、リスクが大きいのではないかと思います。大阪の経済という点について、どのように感じていらっしゃいますか?

平成の通り抜け

世界最長の桜並木は大阪の人々の思いで生まれた

銀橋

桜宮橋・新桜宮橋

安藤氏

近頃は、企業が東京に本社を移すなかで、経済的なパワーがどんどん失われているように思います。私は今、同時に約50件の仕事をしており、その8割が外国ですが、残り2割の国内では、東京や北海道が多く、大阪では1件だけです。この落ち込みをみると、大阪はどうなっているのかと思います。企業が元気でいるためには、人間が元気でいることが前提だと思うのですが、仕事で韓国や中国などアジアの国に行くと、若い人が前を向いていますので、やっぱり元気があります。大阪に限りませんが、希望を持ち難くなっている日本の若い人と大違いです。希望のない日本の若い人に対しても苛立ちを覚えますが、ものづくりに直接携わる大工や建設現場の職人たちに比べて、ホワイトカラーの賃金やステータスが高いというこの国の構造も大きな問題だと思います。

大阪の人ということで言えば、かつては公共心があり、それが街の元気の源になっていたと思いますが、今はそれが少しずつ薄れているのかもしれません。例えば、御堂筋には様々な彫刻が並んでいますが、ゆっくり見ながら歩いている人は少ないと思います。「桜の通り抜け」でも、花見の時期には、桜をろくに見もせずバーベキューをしています。大阪の人は、大阪の街並みや歴史にもっと関心を持った方がいい。そうすれば、きっと誇りを持つことができて、公共心や元気も出るのだと思います。そのためには、街をゆっくり散歩する、本も読む、映画にも行く。飲み食いばかりではいけません(笑)。

支店長

先生の辛口のコメントの中には、大阪の街や人に対する強い愛情を感じます。歯がゆさのようなものもありますか?

安藤氏

歯がゆさもありますね。大阪の中之島の辺りは、東京の丸の内と比べても個性的な建物が多くて美しい街並みですので、もっと意識を持ってほしい。街も経済も人が基盤ですから、その地域の人間のメンタリティーやセンスは、とても大切だと思います。例えば、道頓堀の辺りに行くと、そこが公共の場所であることをあまり意識していないような格好で歩いている人がいまだに多く見受けられます。

出身地を聞かれて、「大阪だ」と誇りを持って答えられるように、大阪の人の一人ひとりがセンスやメンタリティーを磨いていく必要があると思います。そうすれば、人も自然に集まるようになると思います。

金融機関には、

前に出ようとする若い人をサポートする役割を期待。

支店長

当地の金融機関は、資金の融通などを通じて、ある意味では間接的に大阪の街づくりに貢献しているものと思いますが、大阪ひいてはわが国全体の経済の活性化に向けて、金融機関がどのような役割を果たすべきだとお考えですか?

安藤氏

若い人が何かに挑戦していく時には、資金がないという場合がやはり多いと思います。その結果、前に出ようとする若い人が出られない。ここを、金融機関がもう少しサポートできるとよいと思います。

ただ、その人が成功できるかどうかを、事前に見極めるのは難しい。金融機関に、それをできる人材がいないと、結局、「担保があるか」という話になってしまい、担保になるような資産を持っていない若い人には、資金がなかなか回っていかない。

支店長

先生ご自身は、若い頃に事務所を開業された時、資金面の悩みはありましたか?

安藤氏

設計事務所は少人数でしたし、物を買ってきて、それを売るという作業ではないから、金融機関と交渉することは殆どありませんでした。ただ、今も昔も、周りには、お金が回っていないから借りたいという人は大勢いますね。

金融機関の建物も幾つか設計していますが、地域の人が自由に集まってくるような開かれた場所であってほしいと思います。実際、金融機関の店舗の設計では、人が集まるためのフリースペースをつくったこともあります。

日本銀行は信用維持の象徴だが、敷居の高い存在。

もっと身近に感じてもらう努力を。

支店長

最後に、日本銀行に対してどのようなイメージをお持ちですか?

安藤氏

日本銀行は敷居の高い遠い存在ですよ。私は、白川前総裁ともお話をしたことがありますし、黒田総裁も知っていますが、それでもやはり遠い存在に感じます。一般の人はなおさら遠く感じているでしょうね。

支店長

汚れた紙幣の交換や交通反則金のお支払いのために、日本銀行の窓口に来られるお客様もいらっしゃいますが、多くの方にとっては遠い存在なのかもしれません。

安藤氏

国民からみると、遠くはありますが、経済活動において最も必要な「信用」を維持している存在とみられているでしょうから、この建物(日本銀行大阪支店)の前を歩く時には畏敬の念もあるのだと思います。その際、この建物の中を見られるような機会があると、日本銀行をもっと身近に感じてもらえると思います。

支店長

事前に申し込みをしてもらう必要がありますが、ほぼ毎日、建物内の見学を受け付けています。

安藤氏

そうですか。見学を受け付けていること自体、あまり知られていないかもしれませんね。今の建築物の多くは、コンピュータに設計を任せたような薄っぺらいものが多く、こういった人間の気持ちがつくった本物の建築はあまりありませんから、もっと多くの人にみてもらった方がいいですね。

支店長

そうですね。私ども大阪支店としましても、日本銀行をもっと身近に感じて頂けるよう、努力を続けたいと思います。本日は、大阪に対する愛情溢れるお話を色々とお聞かせいただき、ありがとうございました。