支店長のページ

【対談 第5回】文楽 人形遣い 桐竹勘十郎 ×

大阪支店長 宮野谷 篤

日時:2016.1.7 於:国立文楽劇場(大阪市)

1953年大阪府生まれ。1968年に人間国宝の人形遣い・三代目吉田簑助氏に入門し、吉田簑太郎を名乗る。2003年に父(人間国宝・二世桐竹勘十郎)の名跡を継いで三代目桐竹勘十郎を襲名。昨年は九尾の狐が化ける7役を早変わりで演じた「玉藻前曦袂」が大変な話題となったほか、小学校で文楽を教える「高津子供文楽」など、文楽を広める活動にも積極的に取り組まれている桐竹勘十郎氏にお話を伺いました。

桐竹勘十郎氏:大夫、三味線、人形遣いがそれぞれ思い切り芸をして、真ん中でボンッと当たっているところを見てもらえたら、一番面白いものが見て頂けると思います。

支店長:分業ですね。ビジネスにも通ずるものがあります。

支店長

文楽は大阪に来てから2度見ましたが、昨年11月の「玉藻前曦袂」は凄く感動しました。

桐竹勘十郎氏

珍しい演目で、私も初めてやりました。特に七化けの場面は41年前の東京(国立劇場)での公演以来の上演です。当時は、先代の吉田玉男師匠が演じられたのですが、そのとき私は七化けの1つの足遣いをやらせてもらいました。当時のことはほとんど覚えていなかったのですが、なんとか演じることができました。他の人は全員初めてでしたので、大変でしたけど、普段ご覧頂くお芝居とは違う面白さがあって、時々難しい演目に挑戦するのも良いなと思いました。

支店長

文楽は、歌舞伎と同じような演目が多いですが、実際に拝見すると随分違うなと思いました。太夫、三味線、人形遣いが分業*しているところが相当違いますし。

- 文楽(人形浄瑠璃)は、大夫、三味線、人形遣いの三業で成り立つ。大夫は、節(義太夫節)をつけて物語の筋から役のセリフまでをこなす語り手。三味線は、太棹という太い三味線を使って、情景を描き出す音楽を演奏する。人形遣いは、人形の首(かしら)と右手を担当して全体の動きをリードする主使い(おもづかい)、左手を担当する左遣い、人形の両足を担当する足遣いの3人で一つの人形を操る。

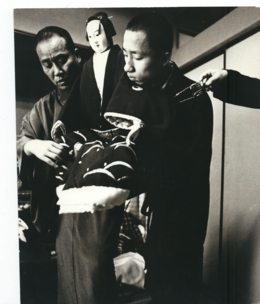

「玉藻前曦袂」で演じられた人形たちと 撮影/小川知子

玉藻前曦袂(たまものまえあさひのたもと)

天竹(インド)、唐土(中国)、日本と三国に渡った金毛九尾の妖狐の伝説を題材とした物語で、今回は日本を舞台とした部分を上演。皇位を狙う帝の兄と、日本を魔界にしようと企む妖狐の謀略が絡み合って展開するストーリー。妖狐が登場する場面は、昭和49年国立劇場(東京)公演以来の上演で、国立文楽劇場では初めて。

(出所:国立文楽劇場HP)

桐竹勘十郎氏

そうですね。演目などは歌舞伎と同じようなものもやっていますが、この3つで成り立っているところが大きな違いです。どれが欠けても文楽と言えませんので、どの仕事も非常に大切な仕事ですが、オーケストラのように指揮者がいる訳でもないですし、演出家もいません。人形の場合はその都度、一番中心の役によって他の動きが決まります。これが人形遣いの難しさでしょうか。太夫、三味線にもそれぞれの難しさがありますけど、息が合うかどうかが勝負ですね。

支店長

あれだけ複雑なことを長い時間やるにも拘わらず、全体練習、全体稽古が1回位しかないというのが、信じられないです。よく本番で合いますね。

桐竹勘十郎氏

ずぼらのようですが、昔からこのやり方ですね。もちろん玉藻前のように何十年もやってない場合は、少し打合せしますが、それでも稽古が1日多い程度です。文楽の人はみんな覚えているので割と平気です。また、普段の修行で身に付けた技術と主遣いの指示がしっかりしていれば、急に3人が組んでもすぐに動けるのです。主遣いは本を読んだり、音を聞いたりと勉強しますが、3人で都度合わせて稽古するということはないです。

支店長

太夫、三味線と頻繁に合わせないというのも本当なのですか。

「阿古屋」撮影/森口ミツル

桐竹勘十郎氏

太夫と三味線は何回か組んで稽古されるのですが、浄瑠璃、義太夫節が出来上がっていれば、いつ人形が入っても合いますね。

支店長

語りと音楽の方に人形遣いの方が合わせるということなのですか。

桐竹勘十郎氏

これは難しいところで、誰かが誰かに合わせては駄目だと言われます。もちろん義太夫節が耳から入って人形は動く訳ですが、合わせようとすると逆におかしくなります。特に、太夫が三味線に合わせるというのは一番いけないと若い人がよく怒られています。太夫が次に出す音階を三味線がちょっと前にツンと弾くことでリードするので、心地良く聞こえるのですが、それについていくのではなく、自分の語りをしなさいと。人形もべったり浄瑠璃につくのではなく、自分の世界を持つことが大事です。三者が思い切り芸をして、真ん中でボンッと当たっているところをお客さんに見てもらえたら、一番面白いものが見て頂けると思うのですが、少しずれると駄目になってしまいます。

支店長

同じ演目で1か月近く公演される訳ですが、初日よりも日が経つに連れて円熟したものになっていくのでしょうか。

桐竹勘十郎氏

そうですね。初日はきっちりと演じるのですが、そこから崩すこともありますし、膨らませることもあります。だいたい落ち着くまで3~4日ぐらいかかります。好きなお客さんは、初日に、緊張した、きっちりとしたものを見て、それからまた数日後と、3~4回ぐらい見て、この日が一番良かった、といった楽しみ方をされますね。

支店長

文楽の楽しみ方として、時々どこを見たら良いのか分からなくなることがあります。大体は人形を見ているのですが、時折太夫の凄い感情移入に圧倒されます。例えば、玉藻前で女性が殺されるところとか。

桐竹勘十郎氏

玉藻前では3~4段目は聞かせどころが多く、そこを語る太夫には迫力があります。人形なしでも十分楽しめるように出来ていますので、人形でも太夫の語りでも、どこを見て頂いても結構ですので、自由に楽しんで頂ければと思います。オペラやミュージカルのような音楽劇ですが、こういう非常に面白い演劇がよく誕生したなぁと思います。

支店長

17世紀後半に竹本義太夫が竹本座を始めた時から分業していたのですか。

桐竹勘十郎氏

いえ、その以前から太夫、三味線、人形遣いで演じていました。最初は語りが中心で、人形は一人遣いの簡単なものだったのですが、1734年には大阪道頓堀の竹本座で、三人遣いで上演したという記録があります。話が複雑になるにつれて、一人遣いでは難しくなってきて、三人で動かし始めたのが大いに受けたということだと思うのですけどね。この三人遣いを考えた人はすごい、と思います。

支店長

オペラやミュージカルは、役者が台詞をしゃべりますので、音楽との2分業。文楽はセリフも分離させた3分業ですから、より機能特化した分業ですね。ビジネスにも通ずるものがあります。

桐竹勘十郎氏:文楽にはお金が絡む芝居がもの凄く多いです。お金の改鋳など、当時の世の中の動きを上手く取り入れています。

支店長

文楽はそもそも大阪弁で、非常に大阪的、関西的な感じがするのですが、東京と大阪でお客さんの違いを感じられることはありますか。

桐竹勘十郎氏

大阪のお客さんは、力を抜いて「楽しみに来てんねん」というような、本当に娯楽として楽しみに来られる方が多いです。東京のお客さんはグッと前のめりでご覧になっていますね。オッと客席から押されるような感じで、熱心に。

支店長

東京は芸術鑑賞という感じでしょうか。

桐竹勘十郎氏

東京の国立劇場は、最高裁判所や皇居の前の堅い場所にありますからね。大阪は、芝居の中で大阪の街がひんぱんに出てくることもあって、東京のお客さんでも大阪の雰囲気が好きという方はいます。一方で、東京の国立劇場が出来てから、一日で一つの芝居の全幕を上演する通し狂言が増えました。歌舞伎は全てを通しで上演することはほとんどしません。文楽・歌舞伎とも、時代物の三大名作、義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)、仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)、菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)をはじめ、妹背山女庭訓(いもせやまおんなていきん)など名作がたくさんあります。これを通しでやれる力は文楽の財産ですので、絶対やり続けないといけないと思っています。ただ、大阪のお客さんは昔からあまり通し狂言が好きではないようですね。

「義経千本桜」撮影/森口ミツル

支店長

そうなのですか。

桐竹勘十郎氏

ええ、初春文楽公演で昼に上演しているお染・久松のような少し甘いものも含めて、色々なものが見られる方を好まれる方が多いですね。また、通し狂言でも上演時間はあまり変わらないのですが、「長い」、「しんどい」と感じられるようです。同じく初春文楽公演で夜に上演している国性爺合戦(こくせんやかっせん)で、帰りにお客さんと一緒になるのですが、「面白かったけど長いなぁ」、「せいぜい3時間やなぁ」と言いながら帰っておられるので、「すみません」と思いながら(笑)。

支店長

この前の玉藻前でも、最初は4時間強も集中して見られるかな、と思いましたが。

桐竹勘十郎氏

大丈夫でしたか。

支店長

ストーリー展開が面白くて、思っていたよりも早く感じました。

桐竹勘十郎氏

演目にもよりますかね。少しカットしたらどうか、という意見もあります。

支店長

映画とかは続きで2時間とか2時間半ですけど、文楽は休憩がありますし。私は通しの方が面白いと思いました。

桐竹勘十郎氏

通しの方が絶対に物語は良く分かりますけどね。昔の作者はこれだけのものを本当に良く書かれたなと思います。あと、作曲者がほとんど残っていないのも面白い。

支店長

作者は近松門左衛門のように残っているのに、作曲者は分からないのですか。

桐竹勘十郎氏

時代物の三大名作ですら、作曲者がほぼ分からないです。義経千本桜の「道行」も名曲中の名曲ですが、作曲者が分からない。オペラだったらあり得ないですよね。あと日銀さんとの関係で言えば、文楽には、お金が絡む芝居が非常に多いですよ。例えば、近松門左衛門の女殺油地獄(おんなころしあぶらのじごく)・・・。

支店長

あの油で滑る場面が有名な演目ですね。

桐竹勘十郎氏

ええ。与兵衛の役を私はよく演じさせてもらうのですが、あの作品はお金の改鋳があって、価値が切り替わるその日を書いているのですよ。大阪は銀が流通していましたが、その日までが旧銀で、日が明けたら次からは新銀を使わないといけないという設定です。

支店長

それが題材になるのですか。

桐竹勘十郎氏

そう。与兵衛というのが旧銀で借金をしていたのですが、翌日に旧銀と比べて価値の高い新銀で返さないといけなくなり、もの凄く多く返さないといけないことになってしまう。それで切羽詰まってしまって殺人を犯してしまうのですよ。ちょうど近松門左衛門が書いていた頃に改鋳があったそうなのですが、そういう世の中の出来事を分かっていたのでしょうね。

支店長

そういう金融制度変更を題材としているのはすごく興味深いですね。

桐竹勘十郎氏:はっきりと口で指導して頂ける方は少なかったです。毎日どこがいけなかったのか考えていました。

支店長

中学校の時に文楽の世界に入られたと伺いましたが、それまでは漫画家になろうと思っていらっしゃったそうですね。

桐竹勘十郎氏

そうです。もう漫画ばかり読んでいました。絵が好きで、母に言わせると、紙と鉛筆があれば何時間でも一人で静かに遊んでいる楽な子だったそうです。学校へ行くようになって、教科書とかに落書きばかりして、よく怒られていましたけど。

支店長

昔から器用だったのですね。

桐竹勘十郎氏

好きでしたね。素晴らしい漫画家がたくさんいらっしゃって、作品を真似て、一人でにやにやと。

支店長

足遣いを10年、左遣いを10年やって、やっと主遣いができると聞きますが、教科書は全くないのでしょうか。

父と

桐竹勘十郎氏

全くありません。今は研修生に教えるために、ある程度作成していますが、昔は師匠によって教え方が違いましたので、教科書を作りようがなかったのです。師匠に弟子入りしたら、その師匠から教わることを身に付けていきますので、基本から少しずつ違います。また、口で言って頂ける方は本当に少なかったですね。自分で長い時間かけて会得したものを、「なんでそんな簡単に教えなあかんねん」というところもあったでしょうし、簡単に教えて頂いたものは簡単に忘れてしまうのだから「苦労して覚えたらええねん、取れるもんならなんぼでも取って頂戴」というのが私の師匠や父のやり方でした。口で丁寧に教えてもらうのは最初の基本だけでしたね。私は本当に鈍臭かったので、色々と失敗を重ねて、毎日怒られていました。ある時、「人が怒られている時は急いでいても立ち止まって聞け、人がほめられている時は聞かんでええ」と言われました。

支店長

怒られているのが他人の時もですか。

桐竹勘十郎氏

ええ。また、ある時は「人形遣いはアホでは出来へん。賢い奴も出来へん。賢い奴ってのは頭で考えるから駄目。人形遣いは頭で考えてやる仕事やない。そして中途半端が一番いかん」と。私はどれなのかな、と思いましたが、「おまえはこうだ」という説明はしてくれませんので、それが一番しんどかったですかね。あと、神経をとにかく張り巡らせないと、舞台では通用しないということは身をもって覚えました。ある別の師匠が呼んでいると言われて行ったら、「お前、神経あるか」と。「神経ですか・・・、はい、あります」「あんねやったら使い」。これは一番グサッと来ましたね。どこに神経が行き届いていなかったかは言ってくれないので、それから一生懸命、どこがいけなかったのかなぁ、と毎日考えていました。

支店長

厳しいですね。

桐竹勘十郎氏

それでも「昔から比べたら楽やで」と言われていました。舞台に出ると、本当に誰も助けてくれませんので、全て自分で判断して、いつも神経を行き届かせるようにしておかないと。

支店長

入られてから、どのくらいで舞台に立つものなのですか。

仲間と

桐竹勘十郎氏

私たちの時は早かったですね。せっかく入ってきたのに、すぐに辞められたら困るので非常に大事にして頂きました。私や二代目吉田玉男さんの世代は人数が少なくて、上の世代のお兄さん方とでは10年くらい空いています。その間、人形遣いは入門者がいてもすぐ辞めたりして。お兄さん方は、下が入って来ないので足遣いを10年やっていらしたのです。だから、私たちが入った時はもの凄く可愛がってくれました。見習いで少々失敗しても怒らないですし。ところが人形遣いになりますと言って、中学を卒業して入ったら、あの優しかったお兄さんはどこへ行ったのだろうか、というくらい厳しくなりました。しかし、大事にはされていましたね。すぐに子役を頂いて。子役がほぼ主役のような難しいものも次々と頂きました。私は何も出来ないので、先輩が足遣いとか左遣いをやってくださって。非常にありがたかったですね。ただ、足遣いは不足していましたので、この人形の足をやったら次は別の人形の足、と楽屋に帰る暇がなくて、しんどかったです。-9

支店長

自分の師匠ではない人の足遣いもやる訳ですよね。

桐竹勘十郎氏

そうです。足遣いだけだと厳しいばかりで辞められたら困る、ということで子役や大人の役を頂いていました。今から思うと信じられないですが、中学を卒業して文楽協会に入れて頂いて、最初の舞台が4月1日、しかも主遣いでした。

支店長

それはすごいですね。

桐竹勘十郎氏

この間まで中学生だったのに、私の足が父で、同期の昇二郎君の足が初代吉田玉男師匠です。本当は人形遣いが舞台で喋ってはいけないのですが、初めてやるお芝居だったので、どこで何をしたら良いのか分かりません。そして舞台稽古は1日だけです。私の初舞台では父や大先輩が足遣いをしながら、小声で「立て」、「歩け」、「渡せ、渡せ」とか言ってくれるのです。今でも非常によく覚えています。

「何も出来へんのに、人形持たせて」という方もいたでしょうが、やはり若い人を入れなければということで、私たちの頃からそのようにし始めたのだと思うのですけどね。こういったことは、これから先も大事なことだろうなと思います。楽しいことや魅力がなくて、厳しいばかりでは続かないですから。足を10年もやっていたら嫌になりますよ。私は3年ぐらいで嫌になりました。だいたい3年持つと続きますね。

桐竹勘十郎氏:子供たちに、手間暇かけないと出来ないこと、1人では無理でも3人集まればできる事があるよ、ということを少しでも分かってもらえればと思って、文楽を教えています。

支店長:文楽の裾野を広げる面と教育的な面が両方あって、素晴らしい取り組みだと思います。

支店長

太夫、三味線、人形遣いと、役割が分かれているというのは、伝承するうえではやりやすいのでしょうか。歌舞伎と違って、文楽は世襲ではないですよね。

桐竹勘十郎氏

はい。世襲ではなく、一般の方からも幅広く募集しています。

支店長

例えば日銀では、金融政策をやりたいと思って入っても、金融機関の業務や財産の状況などを見る仕事や組織運営を担当するなど、自分の担当業務は後から決まります。文楽の場合はどうなのでしょうか。

桐竹勘十郎氏

今は二通りの入り方があるのですが、ひとつは国立劇場の研修生になる道です。二年間の研修期間があり、最初の半年で太夫、三味線、人形遣いの基本を全てやって、そのあとの適性審査で専門が決まります。もうひとつは、直接師匠に入門するという道です。これも大体一年間の見習い期間がありますが、研修生のような授業形式ではなく、周りの先輩に教えてもらいながら、見て覚えるということになるので、かなり厳しいです。昔は、ただ何となく「ポスターを見てきました」とか「歌舞伎と文楽、どちらが早くテレビに出られますか」と受付で聞く人もいましたが、今は色々なパンフレットも作っていますので、「人形遣いになりたい」、「太夫になりたい」とはっきりと志望して来られています。

支店長

三業のうち、どの役が人気なのでしょう。

桐竹勘十郎氏

小学校で文楽を教える時にいつも思うのですが、「太夫をやりたい人?」というと「はいはいはい!」と大声で最も多く手が挙がるのが太夫。その次が三味線です。一番大人しくて、おずおずと手を挙げる子が人形遣い。毎年ほぼ変わりませんね。

支店長

えっ、そうなのですか。人形遣いに手を挙げる子が多いのかと思っていました。

桐竹勘十郎氏

豊竹咲大夫さんが「太夫はピッチャー、三味線はキャッチャー。この二人のコンビネーションが悪いと駄目。それで人形遣いは野手」と野球に例えられるのですが、なるほどなぁと思います。マウンドに上がると誰も助けてくれませんから。とにかく自分の思う浄瑠璃をパッと語る。それを三味線が受け止めて返す。そういう作業は、活発な人のほうが良いのかもしれません。私たち人形遣いは、大人しい人ばかりです(笑)。

支店長

テレビで、小学校での文楽の授業で指導をされている様子を見ました。人形より顔が前に出ては駄目、とか。

桐竹勘十郎氏

あの授業は本当に面白くて、そこまで長く続ける予定ではなかったのですが、もう13年ほどになりました。

支店長

すごいですね。

桐竹勘十郎氏

最初の生徒のうちの1人はもうプロの太夫になっています。そういう目的ではなかったのですけどね。今は便利な世の中で、1人で出来ることも多いですし、家から出なくても色々な楽しみがあります。そうした中で、手間暇を掛けないと出来ないこともたくさんあるよ、1人では出来ないけど3人集まればこういうことが出来るよ、ということを少しでも分かってもらえればと思って続けています。

支店長

協力することの意義を教える素晴らしい取り組みですね。

桐竹勘十郎氏

知らずに仲の悪い子同士で3人遣いをやってもらったことがあるのですが、初めは喧嘩ばかりしていました。「動きがバラバラやで、足動いてへん、左こっち向いてるし」とか。でも力を合わせないと出来ないということが段々分かってくるのです。最終的には喧嘩ばかりしているチームが一番良くなりました。こういうことなのだな、と私もやりながら勉強させてもらっています。

支店長

中には難しい子もいるのではないですか。

桐竹勘十郎氏

登校拒否の子もいましたね。その子は、国立文楽劇場の廊下へ連れてきて、人形がたくさんあるところで記念撮影して見学もしてもらうのです。そして、「文楽は3人でやらないと出来へんねんで、1人では出来へんねんで」、と。そうすると、文楽の授業の時だけは来てくれるようになりました。文楽の授業が終わったら帰ってしまうのですが、先生も学校に来てくれるだけで嬉しい。その子には左遣いをやってもらったのですが、「休んだら左手もう動けへんねんで、可哀想やろ」と。そうしているうちに、ほぼ学校に来るようになったのです。自分がいないとこれが出来ない、これが動かない、ということを体験してもらって、少しでも「一人じゃない」ということを思ってくれたらなぁと思うのですけどね。

支店長

素晴らしいお話ですね。今は車を買う人も少なくなっていて、自動車会社が「免許を取りましょう」と言って裾野を自ら広げる取り組みを行っています。ファンを広げるという点で共通する地道で素晴らしい取り組みだと思います。師匠の取り組みには裾野を広げる面と、そういう教育的な面と、両方あるのが素晴らしいと思います。

桐竹勘十郎氏

あと、この対談の後も幼稚園に行くのですが、30代の時に子供向けの作品を4つ作りました。まだ人形も遣えない中で生意気ですが、自分で書いて、作曲を頼んで、演出して、人形を作って。父が「小さい子にも見せなあかん」と言っていましたのでね。弟弟子とかほとんどボランティアで、大道具などもお金がないので自分達で作りました。そのうちの一つを、夏の親子文楽でやってもらったのです。嬉しかったですね、自作のものをやってもらえるというのは。とにかく動けるうちは、何でも意欲的にやりたいですし、昨年11月の玉藻前のような珍しい演目など、体が動く時にやりたいものがまだまだあります。人形を作るのも好きで、今年2月に東京の国立劇場でやる靭猿(うつぼざる)というのがありますが、この猿の人形は私が作ったものなのです。

支店長

今年は申年ですからね。本当に器用なのですね。既存の人形はなかったのですか。

「源平布引滝」撮影/森口ミツル

桐竹勘十郎氏

昭和55年の申年に、道頓堀で靭猿の何十年か振りの復活公演をしたときに、猿の役をやりました。そのとき、猿の人形を探してみたら、もうぼろぼろで、何を思ったのか、「僕、作ります」と言ってしまったのですね。作るのは好きですから、昼も夜も持ち歩いて、仕事場でも楽屋でも彫ったり毛を貼ったりと一生懸命作りました。以前の猿の人形は、私の父が遣ったものでした。今度は自分が作って、猿をやる。それからずっと、色々な後輩が使ってくれて、今年の2月は息子の吉田簑次がその猿を使います。親子三代で猿を使うというのも、一つの縁かなと。舞台で長く使ってもらえるのは非常に嬉しいですね。

支店長:大阪をもっと元気にするために必要なことは何でしょうか。

桐竹勘十郎氏:古くからある良いものを掘り起こして広げること、大阪発のものを作ることでしょうか。力を合わせればすごいことができる、ということを若い人たちにも、もっと感じてほしいですね。

支店長

新しいチャレンジの中で、題材に漫画を取り入れるという発想もありますか。

桐竹勘十郎氏

今の漫画やアニメでは面白いものがたくさんあって、映画やドラマになっていますね。歌舞伎でも市川猿之助さんがやっておられますので、そうしたものを文楽でもやりたいという話はしています。ただ、文楽の人形は日本の着物文化から誕生していますので、変わった格好だと、雰囲気が全く出ないですね。

支店長

スーツとか洋装では駄目ですか。

桐竹勘十郎氏

昭和30年代に私たちの大先輩が色々とチャレンジしていて、ハリスさんが軍服を着て出てきたりするのですが・・・。ただ、もっと工夫すれば、洋服でも十分見せられる人形が出来るのではないかと思います。「にほんごであそぼ」というNHKの子供向け番組で使うハムレットの衣装を作っているので、手ごたえもあります。

新作なんていらないという意見もありますが、江戸時代の新作が今は古典になっているだけで、最初はみんな新作です。太夫、三味線、人形遣いが集まって、新作や復活上演をやっていかなければ、みんなで一つの芝居を作るという力が衰えてしまいます。

支店長

他にも、ロボットの感情表現のために文楽人形の動きのデータ提供に協力されたり、医療用内視鏡を入れて人形遣いの指の動きを公開されたりしておられますね。

桐竹勘十郎氏

つくづく思いますが、人形を触っていると本当に幸せです。漫画家にならなくて、なれなくて良かったなと思います。ろくな漫画家にはなっていないと思いますので。

支店長

漫画家になっていたら、大ブレークして、一世を風靡していたかもしれませんよ。

桐竹勘十郎氏

先般、日本漫画家協会の会員になれました。それだけで、子どもの頃の夢は叶いました。会員になるためには、代表作を出す必要がありますが、国立文楽劇場が出来た昭和59年から25年間、ずっと観劇記念スタンプの原画を描いていたのが役立ちました。今から漫画はもう無理ですけど、絵本は作りたいなと思っています。

支店長

ストレス解消のために何かされていることはありますか。

桐竹勘十郎氏

お酒を飲みながら何かを作る時や絵を描いている時が最高に楽しいです。

支店長

私も木工や絵画、特に点描画を描くのが好きです。その時は全て忘れて没頭します。私も絵を描くときは、ウイスキーを飲みながらやります(笑)。

桐竹勘十郎氏

「さぁ描こう」と思って取りかかるとあまり出てこなくて、切羽詰まると割と良いアイデアが浮かびますね。お風呂に入っている時とかお酒を飲んでいる時とか。

支店長

そうですね。

桐竹勘十郎氏

ただ、もう少しで描き上がるという時に、バーっとお酒をこぼしてしまって。それで何回も泣きましたわ。

支店長

私は自宅で飲みながら描き進んでいる時は良いのですが、酔っぱらって帰ってきてから描きはじめる時は、かなり気が大きくなって、思い切り遊んで大胆に描いてみたりして。

桐竹勘十郎氏

そうそうそう。よく分かりま。

支店長

それで朝起きると。

支店長・桐竹勘十郎氏

「なんじゃこりゃ!」

支店長

最後に、文楽は、非常に大阪的な芸術だと思うのですが、大阪をもっと元気にするための想いをお聞かせ下さい。

桐竹勘十郎氏

なかなか難しいですね。私は大阪生まれ、大阪育ちなので、大阪が大好きですけど、やはり活気がないと言われていますね。

支店長

最近は外国人観光客がすごく増えていますよ。

桐竹勘十郎氏

大阪のホテルの稼働率が日本一やとか言われると、「あ、活気が出てきたな」と思いますし、外国のお客さんはありがたいのですが、やはり大阪で生活している人にもう少し活気が欲しいなと思いますね。文楽のように、大阪に古くからあるものでも、素晴らしいものはたくさんあると思いますので、そうしたものをもっと掘り起こして、広げていければと思います。また、私も含めて、大阪の人には他の地域にはない独特なものを作る力が残っていると思いますので、うまく結集して、大阪発のものが出来ないかと思うのです。1800年頃に松好斎半兵衛という役者絵を描く方が、道頓堀の歌舞伎の芝居小屋や人形浄瑠璃の小屋の様子を克明に描いた本があるのですが、当時の道頓堀は大変な賑わいで。「梅の津や花も芝居も南より」という良い歌も書いてあるのです。「梅の津」というのは大阪のことです。江戸から芝居をわざわざ見に来て、江戸でまた同じような芝居をやったということですね。道頓堀をこうした発信地に再び出来ないかな、と思います。

支店長

そうした活性化のためには若い人の力も必要ですね。若い方にアドバイスがあればぜひお願いします。

桐竹勘十郎氏

若い人にはエネルギーがたくさんありますので期待しています。もっと大阪のことを考えて、大阪のために何か出来ることを見つけてもらえれば。一人で何かをする世界になってきていますが、一人では出来なくても、他人をもっと認めて理解して、一緒に取り組めば出来るようになることも沢山あると思います。人形遣いなど、一人では何も出来ませんから、余計にしみじみとそう感じます。力を合わせたら、こんなにすごいことができる、ということを若い人たちにも、もっと感じてほしいですね。

支店長

本日はありがとうございました。