【対談 第3回】近畿大学名誉教授 熊井 英水 ×

大阪支店長 宮野谷 篤

日付:2014.12.1

於:近畿大学水産研究所(和歌山県・白浜)

「地方創生」の声が高まる中、当地でマグロの完全養殖と供給量の拡大に挑戦し続ける近畿大学・熊井名誉教授にお話をお伺いしました。

- (注)本文では、熊井名誉教授の肩書を熊井教授と略記しています。

支店長:大阪に来て1年近くになりますが、近大マグロのお店の行列はすごいですね。

熊井教授:マグロの生産が追い付いていません。ビジネスパートナーの拡大や国の強力な支援が今後の鍵です。

支店長

豊田通商さんのようなパートナーをさらに広げていくのが課題ということですね。世界的にみると、マグロの養殖には、他の挑戦者や競争相手はいるのでしょうか?

熊井教授

我々が協力しているケースは多くあります。例えば、オーストラリアのミナミマグロを我々が協力してやってきました。また近大OBがスペインに3年計画で養殖支援に行ったのですが経済が悪くなって2年で帰って来たこともありました。あと韓国や台湾では、政府がマグロの水槽を作り始めています。これから更に広がっていくと思います。国際協力としてパナマでキハダマグロの研究も進めています。

支店長

台湾が政府と一体で参入しているとのことですが、日本の政府に期待することはありますか。

熊井教授

マグロの完全養殖を国策として支援して頂きたいですね。韓国や台湾のマグロやノルウェー・サーモンも国策です。日本も3年前から本腰を入れ始めて、一昨年、(独)水産総合研究センターが陸上の水槽で確実に卵を採れるよう長崎にマグロの産卵水槽を作りました。昨年5月に初めて卵を産んだのですが、ランニングコストが相当かかる。私立大学にとっては大金ですので国策として支援頂けると有難い。マグロ大国だと威張っていても、現状に甘んじていると台湾や韓国に追い越されてしまいます。

熊井教授:当初は、予算も限られ、お金を借りることもままなりませんでした。

支店長:「発想の転換」一つで養殖の根本を変える手法を開発したのですね。

支店長

養殖研究のルーツは「戦後の食料難」にあったのですね。

熊井教授

そうです。原田先生が昭和29年からハマチの養殖を始めたのです。民間では、香川県の東香川市で既に養殖が行われていたので、世耕理事長が「原田君、行って習ってきなさい」と言われて始めました。大学で「海の魚」の養殖をするというのは本当に珍しく初めてだったのです。

支店長

今では大学がビジネスをすることも珍しくなくなりましたが、当時は少なかったのでしょうね。

熊井教授

私立大学ですので最初の頃は予算が厳しくて。ハマチを養殖するのには体重の7倍くらいの餌が必要ですから費用がものすごくかかる。本部からは「職員の給料もそんなに払えないのに、なんで魚に」と言われたこともあります。それで原田先生と2人で銀行にお金を借りに行ったら、そんな若造には貸せないと断られたりしました。松井先生が資産家だったのでお金を借りたこともありました。

マダイ

熊井教授:マグロの完全養殖に32年かかりました。途中11年間は卵を全く産まない時期もあり「もう終わった」と思いました。

支店長:諦めずに成し遂げた結果、地域経済への貢献に繋がった訳ですね。

熊井教授

卵から稚魚が生まれてからも、思いもよらない突然死に次々と見舞われました。まずは産まれて4日ほどで遊泳力のない子供が表面張力で水面に張り付いて死んでしまう。これが浮上死です。それから10日ほど経過すると、夜になると沈んで底に擦れて死んでしまいます。これが沈降死です。浮上死を防ぐために、表面張力を弱める油膜を貼る工夫をし、沈降死を防ぐために底の水流がうまく流れるよう工夫しました。

その後、消化器官が発達すると、体の大きいのが小さいのを手当たりしだい食べ始めます。これを防ぐために、イシダイなどの孵化仔魚を大量に与えることにしました。1か月ぐらい経過し、5~7㎝ほどに成長すると、陸上の水槽から沖の生簀へ移動させるのですが、今度は衝突死が発生しました。マグロは非常に驚きやすい性格で、車のライト、雷、花火などですぐパニックを起こし網に衝突してしまいます。これに対して翌年は、対辺12メートルの八角形の大型生簀を使うと少し改善されるようになりました。

支店長

数々の難関を乗り越えられて来たのですね。

熊井教授

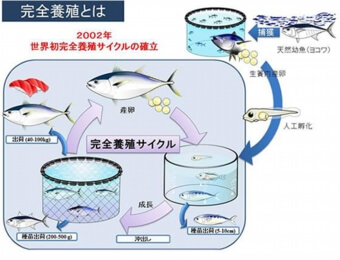

そうです。その結果、1995年には17尾残りました。たった17尾と思われるかもしれませんが、世界で初めて人工で作って20キログラムまで成長したクロマグロです。これが17尾も残ったのです。あとは、このマグロが卵を産んでくれれば、完全養殖の達成です。天然物が5年で卵を産むので、養殖マグロも5年で産むかと期待していましたが、5年経っても、6年経っても産まない。7年目の2002年に入ると台風が来て濁水で、串本湾の表側にあったマグロが全部死んでしまったのです。奥側で人工孵化したマグロを育てていたのですが、これも全滅ではないかと身の細る思いをしました。幸いなことにこれが数は減ったのですが生き残っていました。そして、2002年6月23日に待望の産卵が始まったのです。それが世界初の完全養殖だったのです。

支店長

白浜にしても勝浦にしても、地元の漁業関係や商業関係の方々の協力を頂くなどご苦労されてきたのでしょうね。

熊井教授

そうですね。養殖といっても海を使うからには漁業権が必要で、これはもともと専業の漁業者に与えられる権利です。大学のままで漁業権を取るのは難しいので、我々も「アーマリン近大」という会社を作りました。また、何と言っても地元の漁業者と共同で取り組んでいくことが大切です。近畿大学は7か所の実験場を持っていますが、全て地元から要請を受けて広がったものです。近畿大学の実績を聞きつけて地元産業の発展のために是非と言われ、引き受けるケースが殆どです。

支店長

魚を人工孵化して稚魚を漁業者の方々に安定的に提供することは、地域経済への貢献にもなりますね。まさに農林水産業の6次産業化にぴったりですので、輸出できるぐらいまで発展させて頂きたいと思います。

高校2年で生まれて初めて海に入り「海の仕事をやったら面白いだろうなぁ」と感激した。それが私の原点でした。

偶然が重なり近畿大学へ。人生は何があるか分からない。

挑戦し続けるのには、第一に「継続」、第二に「観察」、第三に「愛情」。

支店長

マグロにも種々種類があると思うのですが、完全養殖を達成されたクロマグロ以外のものは養殖の対象とならないのでしょうか?

熊井教授

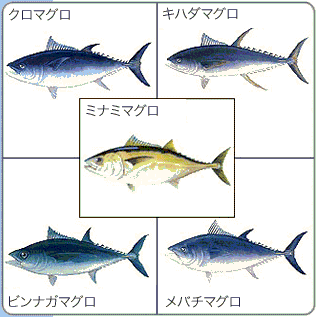

養殖するには、「養殖経済」というのがありまして、単価の安いものを養殖してもその経済に合わないのです。もうひとつは希少であることです。ですから単価の一番高い美味で希少なクロマグロがターゲットとなった訳です。それから、ミナミマグロもオーストラリアで養殖しています。

支店長

それ以外のマグロにはどのようなものが?

熊井教授

現在、マグロの種類は世界で8種類あります。一番大きいのは、クロマグロです。あとは、キハダマグロがあります。マグロ類の漁獲割合をみると、キハダマグロは63.1%もあるのです。その次に、メバチマグロがあります。「目がパッチリ」してるから「メバチ」と言われていますが、これは18%ぐらいあります。そしてその次が、びんちょうマグロ。「胸ビレが長い」ので「びんちょう」と呼ばれていますが、これが9.6%です。その次が、クロマグロで1.8%しかないのです。それからもうひとつは、ミナミマグロがあります。別名インドマグロといいますが、赤道から南の方にいます。今はオーストラリアのポート・リンカーンでどんどん養殖していますが、これはクロマグロに次いで肉質がいいのです。それでも0.7%しかないです。その他にも、コシナガとか大西洋マグロというのがありますが、コシナガっていうのは東南アジアに3.6%ぐらいます。日本にも少しいますけど、あまり美味しくないんです。

支店長

商品価値がないということですか?

熊井教授

そうですね。コシナガは商品価値が小さく、大西洋マグロもごく僅かしかいないので、これを除いた、クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロ、ミナミマグロ、これが、我々が利用しているマグロです。それから、クロマグロと言っても商品としては「クロマグロ」ですが、学問的に種類分けしますと、最近の研究では、DNAなどを調べると生物学的に「大西洋クロマグロ」と「太平洋クロマグロ」と2種類のクロマグロがいることが分かってきました。